„Die Provinz ist was für zähe Hunde“

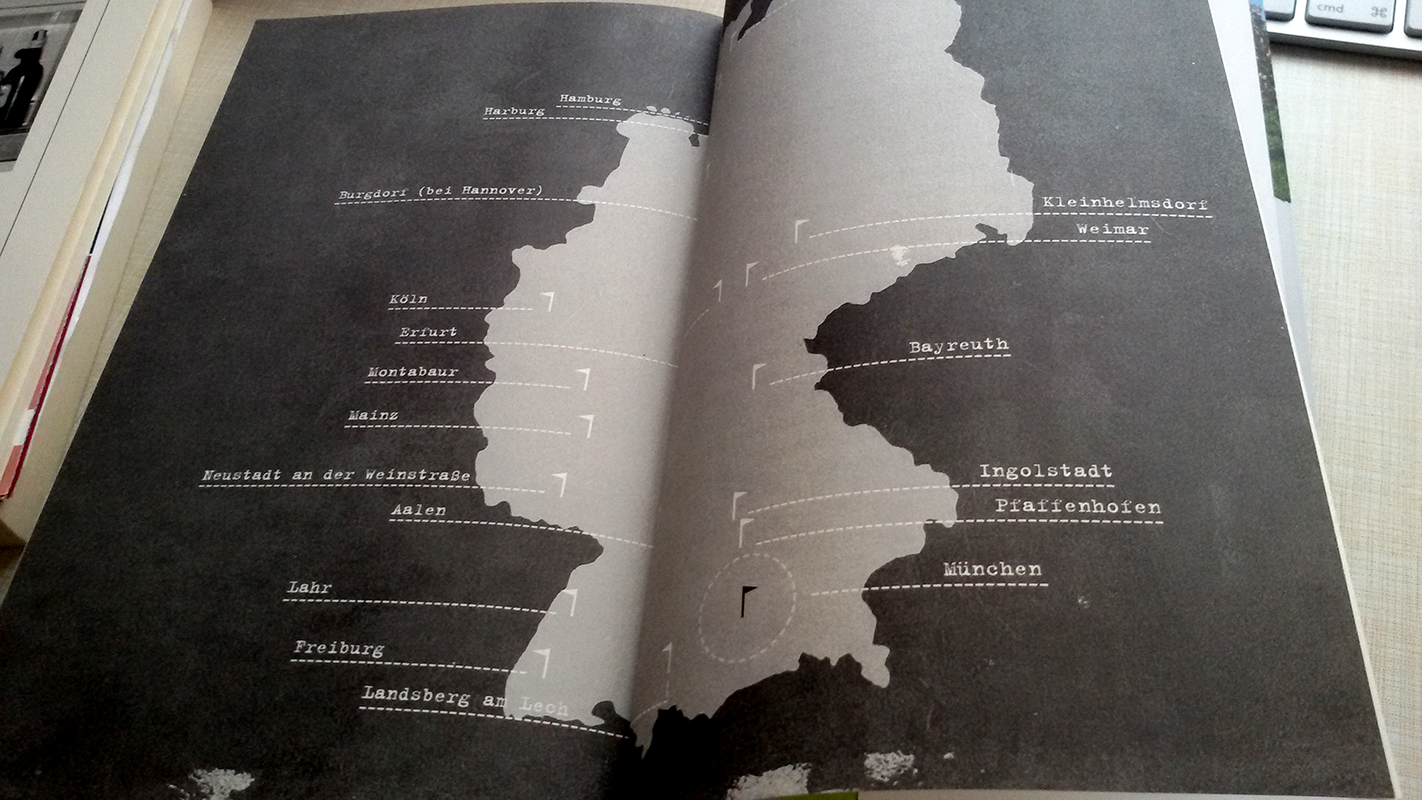

Jessica Schober war noch nicht einmal losgelaufen, da meldeten sich schon die ersten Kritiker, um ihren Plan zu verhindern. Sie wollte einen Fußmarsch durch Deutschland machen, eine Reise mit Zwischenstopps in Lokalredaktionen. Ein bisschen so wie die Handwerker-Gesellen, deswegen hatte sie sich den Namen Wortwalz ausgedacht, aber schon das war zu viel.

Es kamen Mails, in denen Jessica Schober davor gewarnt wurde, die traditionelle Kluft anzuziehen. Einige störten sich am Wort „Gesellenwanderung“ oder an einem Schlips auf einer Zeichnung. Auf Facebook schrieb einer: „Wir hassen Trittbrettfahrer. Denkt euch doch euer eigenes Ding aus, du kannst doch Praktika machen, wie es sich für Bürogummis gehört.“

Man hätte es gut verstehen können, wenn Jessica Schober ihr Vorhaben hier abgebrochen hätte. Es wäre ein kurzes Buch geworden, aber man hätte ein bisschen gelernt über das Immunsystem von Traditionsorganismen.

Nun aber steht dieser Teil an Anfang ihrer Deutschlandreise, und auf den folgenden Seiten lernt man noch etwas mehr darüber. In Lokalredaktionen dreht sich ebenfalls ja vieles um die Frage, wie man am besten damit umgeht, wenn sich nun vieles verändert. Und dann besitzt auch der Mensch selbst so ein Abwehrsystem, dem es am liebsten ist, wenn alles so bleibt, wie es ist und das ihn von Abenteuern abhalten möchte.

Nun aber steht dieser Teil an Anfang ihrer Deutschlandreise, und auf den folgenden Seiten lernt man noch etwas mehr darüber. In Lokalredaktionen dreht sich ebenfalls ja vieles um die Frage, wie man am besten damit umgeht, wenn sich nun vieles verändert. Und dann besitzt auch der Mensch selbst so ein Abwehrsystem, dem es am liebsten ist, wenn alles so bleibt, wie es ist und das ihn von Abenteuern abhalten möchte.

Die Walz ist der Versuch, das zu überwinden, sich gegen den Willen der eigenen Faulheit ein paar Ziele zu suchen und sich in der Unbequemlichkeit zurechtzufinden. Da muss eine ersten Stationen natürlich ein Treffen mit den Handwerkern sein, die von der Idee nicht so begeistert waren.

Ihnen begegnet Jessica Schober auf der Sommerbaustelle, einem jährlichen Treffen von Wandergesellen in der Nähe von Lübeck. Man hatte sie eingeladen und ihr gesagt: „Blogge nicht, und nenne das Ganze nichts Wortwalz.“ Sie hatte sich nicht daran gehalten, war aber trotzdem hingefahren, und es ist dann tatsächlich alles nicht so schlimm, wie sie befürchtet hatte. Die Gesellen sind skeptisch, aber vieles lässt sich schon dadurch lösen, dass man sich gegenübersitzt und mal miteinander redet. Vielleicht ist das schon mal eine Sache, die man sich merken kann.

Sehr schön auch die Episode, wo die Presse ins Sommercamp einfällt und noch mal sehr deutlich wird, warum die Handwerker so kritisch waren.

„Auf einmal schäme ich mich ein bisschen für meine eigene Zunft, die schreibend und knipsend über fremde Welten herfällt. Immer auf der Jagd nach der nächsten Story, dem nächsten Foto. Ich bin genauso, wenn ich auf Terminen bin. (…) Kein Wunder, dass sie nach einer halben Stunde einen Text über die Wandergesellen in den Computer kloppen, an dem manches schief und einiges falsch ist. Zum Verstehen ist die Zeit zu knapp.“

Im Journalistenalltag fehlt diese Perspektive, und das führt manchmal zu paradoxen Situationen. In der Ausbildung lernen Volontäre, dass zum Beruf gehört, sich auch mal unbeliebt zu machen. Wenn die Menschen, über die sie geschrieben haben, dann wütend in der Redaktion anrufen, weil irgendetwas falsch dargestellt ist, fühlen die Journalisten sich trotzdem im Recht – weil etwas schreiben, was andere nicht wollen, das ist ja Pressefreiheit.

Und dann kommt irgendwann wieder die Frage: „Wo werde ich schlafen? Wo geht es als Nächstes hin?“

In Hamburg zur Straßenzeitung Hinz und Kunzt. Zusammen mit zwei Obdachlosen übernachtet sie unter einer Brücke in der Nähe des Spiegel-Hochhauses.

„Die Nacht bricht mit meinen Vorurteilen. Wir bestellen Pizza. Online, übers Handy.“

In Harburg trifft sie auf der Straße eine Frau, die sie zu Peter schickt. Peter ist, so stellt sich heraus, auch Lokaljournalist. Nachdem die Zeitung, bei der er 20 Jahre lang gearbeitet hatte, eingestellt wurde, gründete er vor drei Jahren seine eigene, das Harburger Blatt. 2000er Auflage. Die Zeitungen bringt er selbst zu den 60 Verkaufsstellen. Beim ihm schläft Jessica Schober in einem grünen Holzhaus.

„Peter ist bereit, für sein Blatt alles zu geben. Inzwischen wurde ihm das Wasser abgedreht und das Internet abgeschaltet. Er kann die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Deshalb aufgeben? Niemals? Eine Woche lang frage ich mich bei den Nachbarn durch, wo ich duschen darf. (…) Peter jucken die Zustände am finanziellen Abgrund kaum. Die Toilette spült er mit der Gießkanne.“

Als sie eines Nachmittags von einem Ausflug an die Elbe zurückkehren, parkt Peter den Wagen ein paar Meter von Haus entfernt, wo das Finanzamt es garantiert nicht findet.

Das sind wohl die Geschichten, von denen man sagt, dass sie auf der Straße liegen. Aber sie könnten auch vor der Redaktion auf der Straße liegen, finden würden Lokalredakteure sie da trotzdem nicht, denn dort mach sich kaum jemand die Mühe, mit Menschen, die man porträtieren möchte, etwas Zeit zu verbringen. In der einen Stunden, die der Lokalredakteur am Wohnzimmertisch sitzt und sich alles erklären lässt, erlebt er nichts, was er nachher erzählen könnte – außer, dass sein Gesprächspartner an seinem Kaffee genippt hat.

So zeigt Jessica Schober mit ihrer Hommage ganz nebenbei auch, was der Lokaljournalismus sich entgehen lässt, wenn er auf seine Superlative, E-Mails und Pressegespräche fixiert ist.

Andererseits sieht man, dass es nicht überall im Lokaljournalismus so düster aussieht, wie man vermuten würde, wenn man in den Nachrichten verfolgt, wie die Redaktionen immer kleiner und kleiner werden.

Es gibt guten Lokaljournalismus, und um den zu erkennen, muss man oft nicht mal in die Zeitung schauen, da reicht schon ein Nachmittag mit den Journalisten, die dort arbeiten. Es gibt vitale Redaktionen wie die der Rhein-Zeitung, wo man noch gut erkennen kann, dass die Menschen sich diesen Beruf irgendwann freiwillig ausgesucht haben.

Beim Nordbayerischen Kurier in Bayreuth übernachtet Jessica Schober in der Dunkelkammer des Gerichtsreporters, der die jungen Redakteure freitagsabends mit auf eine Kneipentour mitnimmt. Und dann gibt es noch die anderen Redaktionen wie die der Thüringischen Landeszeitung in Weimar.

„Hier gibt es Pflichtprogramm, kurz vorm Ermüdungsbruch. Einen Platz zum Mitarbeiten bekomme ich dennoch. In den nächsten Tagen soll ich die Sekretärin vertreten und Telefondienst machen. Ich werde in dieser Woche zwei Mal die Titelgeschichte des Lokalteils schreiben, viel vergebens recherchieren und dabei insgesamt 83 Euro verdienen.“

Im Blog erfährt man noch etwas mehr über das Elend dort. Mit den Telefonen kann man nur innerhalb von Thüringen telefonieren. Der Lokalchef weigert sich, mit einem Anrufer zu sprechen, der kein Leser seiner Zeitung ist. Und die Auflage soll hier geheim bleiben.

Bei der Thüringischen Allgemeinen, dem ehemaligen Konkurrenten, der heute zur gleichen Gruppe gehört, sagt der Lokalchef: „Der Tag diktiert so viel auf, das blockiert dich.“ Auf das Interview mit ihm, das sie an sieben Stationen geführt hat, verzichtet Jessica Schober hier.

„Meisterschnack“ nennt sie diese Gespräche. Die Texte stehen zwar nicht im Buch, aber man findet sie im Blog, und es lohnt, da mal reinzuschauen. Die erste Frage ist immer: Warum sind Sie Lokaljournalist geworden?

Da könnte man sich natürlich einiges ausdenken, was nach Berufung und Zielstrebigkeit aussieht, aber interessanter sind doch die ehrlichen Antworten. Lars Reckermann, damals noch bei der Schwäbischen Post, heute Chefredakteur der Nordwest-Zeitung in Oldenburg, sagt auf die Frage: „Ich wollte mal Rechtsanwalt werden. Ich war aber total schlecht in der Schule, habe das zweitschlechteste Abitur gebaut.“

Lars Reckermann sagt auch den Satz „Journalismus ist ein Handwerk“, der dem Verdacht entgegenwirken soll, Journalisten könnten sich für Künstler halten. Die Künstlersozialkasse vertritt ja auch diese Meinung und auf den ersten Blick machen sie ja fast das Gleiche wie Schriftsteller.

Aber Journalisten sind keine Handwerker. Viele können nicht mal mit zehn Fingern schreiben, und wenn sie für ihre Arbeit einen Blumenstrauß bekommen, haben sie oft etwas falsch gemacht.

Kein Geselle würde einen Journalisten je als Handwerker bezeichnen. Das machen Journalisten nur selbst. Sie gehören nicht dazu, und sobald sie dazugehören, sind sie keine Journalisten mehr. Das ist ihr Dilemma.

Auf der Wortwalz wäre das die Gefahr gewesen. Nicht mehr zu sehen, dass man längst einer von denen ist. Mit Blumensträußen nach Hause zu gehen, wie es auch im Lokaljournalismus so schnell passieren kann. Aber es kann natürlich jedem passieren. Dann ist es wichtig das zu erkennen.

„Es ist die Journalistin, die mir entgleitet. Mir ist klar, wenn ich jetzt mit Heike (Anm.: eine Schreinerin, die sie getroffen hat) umherziehe, dann werde ich keine Reporterin sein. Ich werde nicht mehr in Lokalredaktionen anheuern, dieser Teil der Reise ist vorerst vorbei.“

Die Reise geht dann trotzdem noch weiter, nur eben nicht als Journalistin. Und das kann man sich vielleicht auch noch merken.

Jessica Schobers Buch über die Wortwalz kann man hier oder hier oder hier kaufen. Ich würde sehr dazu raten.

Jetzt hätte ich aber noch ein kleines Problem. Wie sag ich es. Ich war beim Lesen auf diesen Satz gestoßen, „Die Provinz ist was für zähe Hunde“, Seite 230. Ich dachte, das wäre doch ’ne gute Überschrift, aber dann konnte ich ihn nirgendwo im Text unterbringen. Bis jetzt gerade.

Offenlegung:

Ich kenne Jessica, aber nur flüchtig. Wir haben uns im vergangenen Jahr einmal kurz beim Reporter-Forum getroffen. Ihre Idee, als Reporterin von Lokalredaktion zu Lokalredaktion fand ich schon vorher gut. Deswegen hab ich das Projekt mit einem nicht nennenswerten Kleinbetrag unterstützt – falls sich irgendjemand über meinen Namen hinten im Buch wundern sollte.